Гидробиологи выяснили, какие факторы среды наиболее важны для рачков из озер полигональной тундры

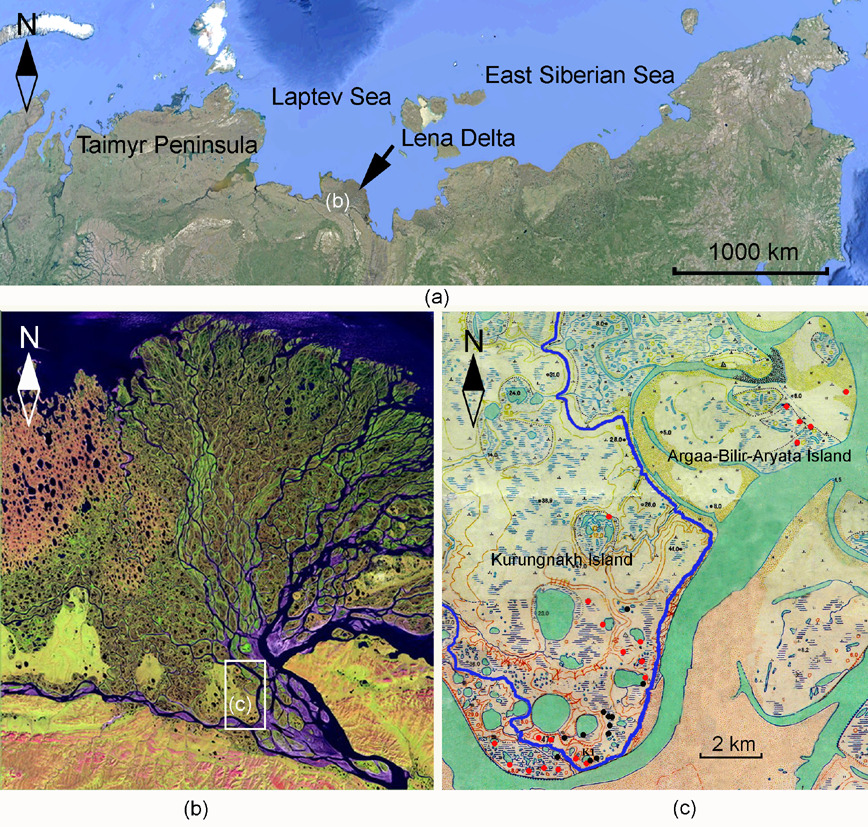

Пресноводные водоемы в дельте восточносибирской реки Лены имеют свои особенности. Участки тундры — практически ровные многоугольники-полигоны — опускаются из-за таяния вечной мерзлоты, а затем наполняются водой. С течением времени таких подтаявших участков становится все больше. Так постепенно формируются комплексные полигональные водоемы, которые затем могут объединиться в большое термокарстовое озеро.

Все этапы формирования таких водоемов сопровождаются изменениями в составе грунта, гидрохимических характеристиках и амплитуде температурных колебаний воды в течение дня. Это, естественно, влияет и на видовой состав их обитателей, в частности ракообразных: ветвистоусых (Cladocera) и веслоногих (Copepoda).

Тонкая «настройка» биоразнообразия рачков определяется тем, какие виды смогут выйти из покоящихся стадий после зимы, возобновив основные функции организма, в конкретном озере в конкретный летний сезон.

Впервые ракообразными дельты реки Лены заинтересовались еще в 1901 году ученые Русской полярной экспедиции. Маленькие рачки обитали как на дне водоемов (бентос), так и в толще воды (планктон). Эти две экологические группы организмов, как правило, изучали по отдельности: их видовой состав настолько отличается, что исследователям часто не хватало компетентности и ресурсов для определения столь разной фауны. Да и для сбора образцов планктона и бентоса используют совершенно иные методики и оборудование.

«Необходимо комплексно исследовать водные экосистемы, т. к. в водоемах тундры бентос и планктон тесно взаимосвязаны и даже могут смешиваться при волнении водоема. Мы попытались выяснить, насколько различается влияние внешних факторов на донные и планктонные сообщества в Арктике», — объясняет Елена Чертопруд, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Еще водоемы дельты реки Лены интересны тем, что ранее этот регион входил в состав географической области Берингии, которая сейчас частично скрыта под водой. Осколки берингийской фауны сохранились после последнего оледенения материка, и поэтому видовое разнообразие здесь значительно выше,» — добавляет Чертопруд.

Ученые подсчитывали точное количество видов рачков в каждой экологической группе, оценивали процентное соотношение их численности, а затем выясняли, как сообщества реагируют на характеристики среды с помощью методов многомерного статистического анализа данных.

Выяснилось, что видовое богатство ракообразных в значительной степени определяется возрастом и размером водоема, с которым связано много как абиотических, так и биотических характеристик. В больших термокарстовых озерах число видов превышало показатель малых в среднем на 15-30 процентов.

В зависимости от возраста и этапа формирования тундровых водоемов доминировали определенные группы ракообразных: в маленьких полигональных «прудах» — крупные ветвистоусые, в комплексных полигональных «прудах» — циклопы (один из отрядов Copepoda), а в больших термокарстовых озерах — каланоиды (тоже из отряда Copepoda).

В следующие годы авторы статьи планируют снова вернуться в дельту реки Лена, чтобы проанализировать межгодовую изменчивость сообществ планктона и бентоса. Это нужно для оценки направленности изменений водных экосистем региона:

«В настоящее время полярные регионы все больше подвергаются воздействию изменяющегося климатического и антропогенного факторов. Пресноводные экосистемы и водные ракообразные в частности — одни из самых чувствительных в природе. Входящие в состав планктона и бентоса рачки имеют короткое время смены поколений и, соответственно, маленькую продолжительность жизни. Это определяет быстрые перестройки состава их сообществ в ответ на изменения условий среды. Вот почему на примере маленьких рачков можно выявить, какие именно факторы определяют первые изменения состава фауны в водоемах Арктики», — добавляет Чертопруд.