В 2019 году сотрудники Научной библиотеки Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина обратили внимание на латинское издание трактата «Десяти книг об архитектуре» Марка Витрувия Поллиона, жившего в I веке до н. э. Трактат был напечатан в Венеции в 1511 году. Это самое старое издание Пушкинского музея и самая ранняя итальянская книга, которая там хранится. Однако трактат заинтересовал специалистов не только этим, но и множеством пометок на полях, сделанных на латыни и древнегреческом. Находка повлекла за собой расследование, которое превратилось в международный проект «Московский Витрувий».

Рассказывает Екатерина Игошина, кандидат искусствоведения, заведующая Научной библиотекой ГМИИ:

Почему проект называется «Московский Витрувий»? На данный момент нам доступна информация всего о пяти экземплярах этой книги 1511 года издания, находящихся на территории России. И один такой экземпляр находится в Москве,

у нас.

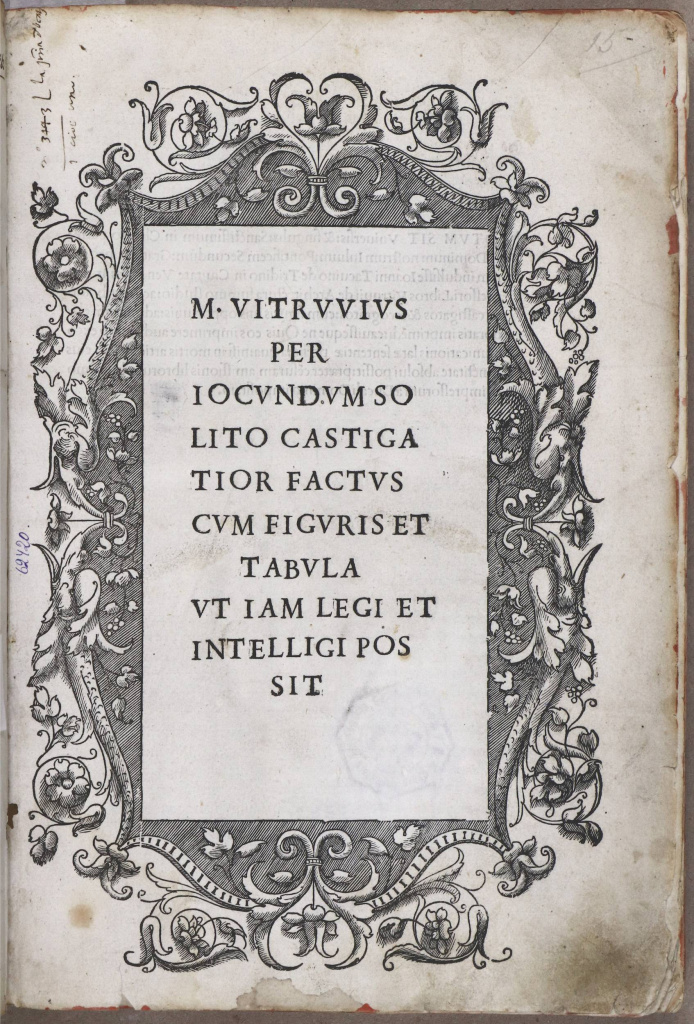

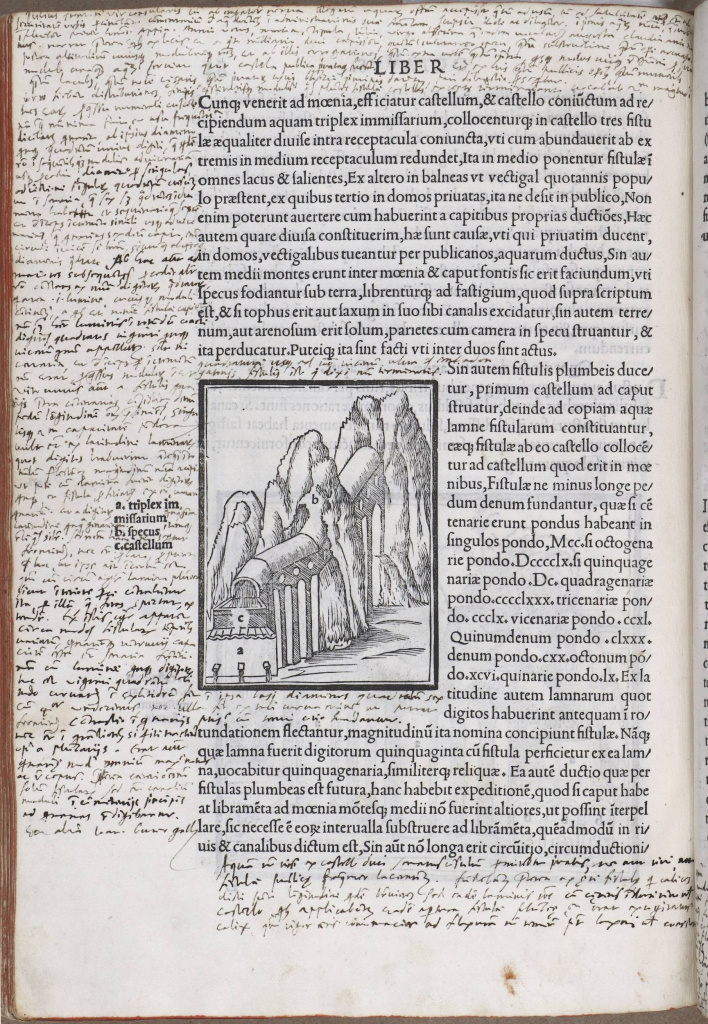

Трактат был набран и отпечатан в Венеции. К печати текст подготовил известный архитектор и гуманист Фра Джованни Джокондо. Он же создал гравюры, которые сопровождают издание, и это своего рода визуальный комментарий, отражающий восприятие античного текста практикующим архитектором эпохи Возрождения.

Приступая к исследованию трактата, мы поставили перед собой три задачи.

Первая была связана с выяснением этнической

принадлежности автора помет. Она в самом начале была совершенно не очевидна. Потому что, открыв трактат, мы обнаружили большое количество помет на латыни. В то время их мог оставить и англичанин, и испанец, и немец, и итальянец. Но на 19-й странице мы впервые нашли помету на итальянском языке. И один раз встречается венецианский диалект, это нам тоже помогло сориентироваться в атрибуции.

Поля трактата изобилуют многочисленными отсылками к разнообразным литературным источникам, которые помогли ответить на второй вопрос, касающийся реконструкции круга чтения и области эрудиции автора помет. Хронологические рамки источников, упоминаемых на полях трактата, достаточно широки: от греческого философа Теофраста (IV век до н. э.) до французского филолога-гуманиста Адриана Турнеба (XVI век). Из числа древнеримских авторов абсолютным лидером упоминаний является Гай Плиний Старший и его «Естественная история».

Таким образом, перед нами начал вырисовываться портрет чрезвычайно образованного жителя Апеннинского полуострова. Он владел латынью и древнегреческим, обладал богатой гуманистической библиотекой, прекрасно разбирался в архитектурной теории. Венецианский диалект навел нас на мысль, что хозяин книги жил в Венеции.

Конечно, наш труд был по-настоящему коллективным. Не столь часто случается в гуманитарных науках, что знания специалистов в различных областях так органично друг друга дополняют. Мне в самом начале не очень верилось, что нам удастся настолько точно атрибутировать эту книгу. Все развивалось, как детектив.

Но вернемся к нашему трактату. Блестящая эрудиция владельца книги резко обрывалась на 60-х годах XVI века, что, конечно, могло сузить круг поисков, но для точной атрибуции было недостаточно. Мы стали искать среди комментариев его собственные, авторские рассуждения. И нашли.

Оказалось, что обнаруженное примечание совпадает с латинским текстом печатных комментариев к «Десяти книгам об архитектуре» Даниэле Барбаро.

Даниэле Барбаро — личность известная. Он происходил из очень знатной венецианской семьи, был послом и историографом. Вместе с архитектором Андреа Палладио Барбаро работал над комментированным переводом на итальянский язык «Десяти книг об архитектуре» Витрувия. И при жизни Барбаро этот его трактат с комментариями на итальянском языке вышел дважды. Позднее вышла латинская версия трактата.

Сопоставив источники, которые упоминаются на наших полях, с факт

ом выхода в конце 60-х годов XVI века трактата на латыни, мы датировали пометы как раз второй половиной 60-х. Это, конечно, наводило на определенные мысли. Если человек комментирует издание 1511 года Фра Джоконды, но при этом у него на руках есть намного более совершенное издание Барбаро, то зачем он это делает? Если только это не сам Барбаро, который таким образом готовит собственное издание.

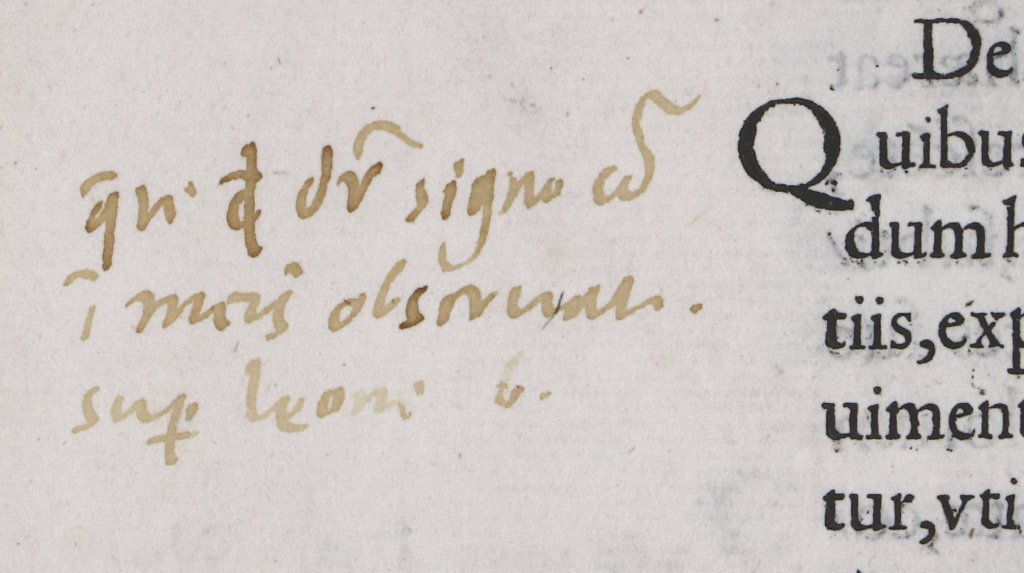

Эту гипотезу мы решили проверить палеографическим методом. Мы взглянули на рукопись итальянского перевода «Десяти книг об архитектуре» Витрувия Барбаро, который хранится в Библиотеке Марчиана в Венеции. И в двух рукописях мы обнаружили два полностью идентичных почерка.

Палеографический анализ превратил нашу гипотезу в солидную теорию. Но точку поставил комментарий на итальянском языке, найденный нами на 73-м листе: «Читай рассуждения в четвертой книге в моем переводе…». Тут уже стало понятно, что человек переводил Витрувия. И, конечно, именно в венецианской рукописи Барбаро мы обнаружили такой же знак vd, что и на 73-м листе.

Когда мы были уже практически во всем уверены, то решили отправить образец почерка автора помет в Италию, специалистке, которая прекрасно знает гуманистическое письмо и почерк Барбаро. Она сопоставила рукописи, и ее ответ был: «Да, почерки абсолютно идентичны».

Таким образом, в 2019-2020 году все пометы на полях трактата были расшифрованы, переведены на русский язык, частично прокомментированы и атрибутированы. И, конечно, это открытие имеет серьезное значение не только для исторической науки, для изучения наследия самого Даниэле Барбаро.

Екатерина Игошина, кандидат искусствоведения, заведующая Научной библиотекой ГМИИ им. А.С. Пушкина:

Библиотека Барбаро в Венеции славилась своим богатством. Составляли ее не только печатные издания, но и рукописные — на латыни и древнегреческом. После смерти Барбаро библиотека перешла к его младшему брату Маркантонио, а потом к сыновьям брата. У них наследников по мужской линии не оказалось. Около 1630 года эта ветвь рода Барбаро прервалась. Часть некогда богатой гуманистической библиотеки оказалась на антикварном рынке.

Возможно, тогда и будущий московский экземпляр был продан. Наличие в этом экземпляре форзаца с филигранью в виде кувшина, который датируется второй четвертью XVII века, говорит о том, что в это время трактат перешел к новому владельцу.

И поскольку большинство филиграней такого типа восходят к бумажным фабрикам, располагавшимся на территории Северной Франции, Англии и Ирландии, есть основания предполагать, что во второй четверти XVII века «Витрувий» покинул Апеннины и переместился на Британские острова, где попал в коллекцию шотландского генерала, военного инженера, ботаника и антиквара Роберта Мелвилла.

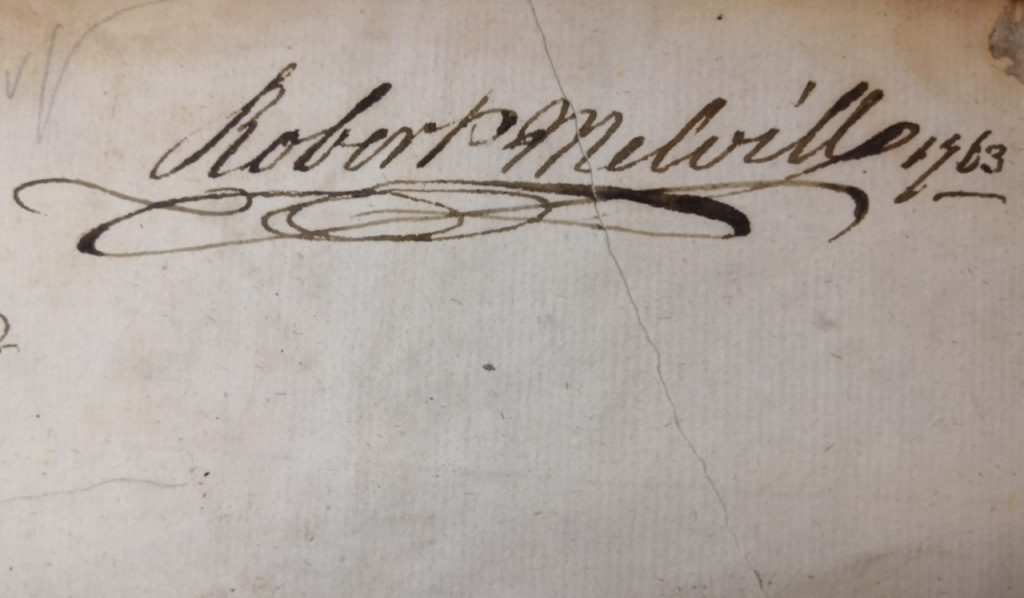

Генерал оставил на обороте форзаца владельческую запись: «Роберт Мелвилл, 1763 год». Ее атрибуцию подтвердили исследователи из научной библиотеки Эдинбургского университета. Они также согласились с тем, что все пометы на полях трактата были выполнены задолго до того, как книга попала к Мелвиллу. Однако, нам, к сожалению, неизвестно, кому книга принадлежала в России до 1918 года, а также, когда и каким образом она попала в нашу страну.

Из статьи "Комментарии Даниэле Барбаро на полях издания Витрувия 1511 года из ГМИИ им. А.С. Пушкина: путь атрибуции и опыт датировки" (научный журнал "Искусствознание", май 2021).

“Согласно архивным регистрационным книгам, трактат поступил в Научную библиотеку ГМИИ в 1932 году из Государственной академии искусствознания (ГАИС). До этого, предположительно между 1918 и 1924 годами, Витрувий находился в общедоступной (!) читальне при Пролетарском музее имени В.И. Ленина Благуше-Лефортовского района города Москвы. Об этом свидетельствует восьмигранная печать, обнаруженная в четырех местах — на титульном листе, на лицевой стороне листов 16 и 79 и на обороте последнего листа с текстом. Библиотечный фонд читальни состоял преимущественно из разрозненных фрагментов национализированных книжных коллекций, однако следов принадлежности какому-либо конкретному лицу в дореволюционной России на палеотипе обнаружено не было"

Анна Маркова, историк книги, главный библиограф Научной библиотеки ГМИИ:

Нет большей радости, чем когда вокруг одного экземпляра складывается такая отличная команда. Ведь именно в сотрудничестве специалистов из разных областей — истории искусства, библиографии, истории книги — можно изучить такой сложносоставной и очень интересный предмет как редкая старопечатная книга.

Проект «Московский Витрувий» не заканчивается. Впереди — второй этап. В ближайшие три года нам предстоит продолжить работу с палеотипом. Расшифрованный и переведенный материал предстоит вычитать и отредактировать. К пометам Барбаро нам предстоит добавить и свои комментарии. Работа с рисунками Барбаро — отдельная важная задача. Мы планируем провести комплексную научную реставрацию этой книги: важно удалить следы старого ремонта, восстановить шитье блока и т.д. Не менее важно — лабораторными методами проверить стойкость чернил Даниэле Барбаро.

Так же мы хотим исследовать еще одну интересную особенность нашего экземпляра: это ренессансное издание, под форзацами, на переплетных крышках которого находятся фрагменты средневековых рукописей. Пергамент был ценным материалом, и манускрипты часто использовались в изготовлении переплетов. На форзацах нашего экземпляра — фрагменты латинской рукописи с текстом проповеди Григория Великого. Научная реставрация этого материала позволит представить миру неизвестную прежде рукопись XII-XIII веков.